「もう無理だ…。」そんな言葉が心に浮かぶ毎日を過ごしていませんか?

朝起きるたびに感じる憂鬱感、職場で上司に叱られるたびに感じる自己嫌悪……。そんな日々に心身ともに疲れ果て、「辞めたい」という思いだけが募っていました。

これまでに5回以上転職を経験した私ですが、その中で成功も失敗も数多く経験してきました。そのたびに、「退職の仕方次第で人生が大きく変わる」と痛感しました。

この記事では、退職を検討している方に向けて、私が学んだ「退職前に知っておくべき重要な制度や準備」をお伝えします。経済的な不安を軽減し、退職後の生活をスムーズに進めるためのヒントを得ていただければ幸いです。

1. 退職の種類と手続き

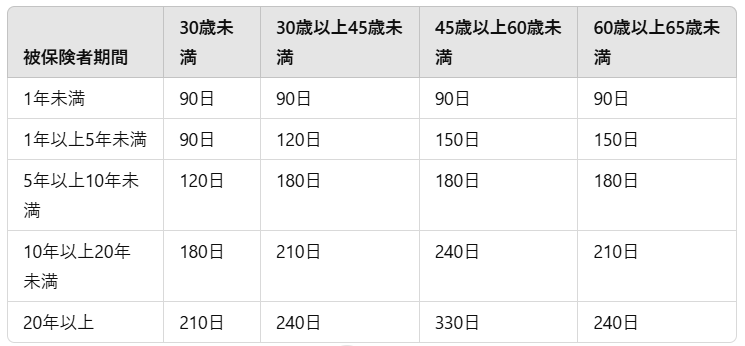

退職にはいくつかの種類があり、それぞれ手続きや利用できる制度が異なります。適切な退職方法を選び、制度を最大限に活用することで、退職後の生活を安定させることが可能です。

- 自己都合退職 – 自らの意思で退職する場合。

- 会社都合退職 – 会社の倒産やリストラ、セクハラやパワハラなど、やむを得ない事情で退職する場合。

- 契約期間満了による退職 – 契約社員や派遣社員の契約期間が終了し、更新されない場合。

自己都合退職

自己都合退職は、従業員が自らの意思で退職する場合を指します。この場合、失業保険の支給開始までに通常3ヶ月の待機期間があるため、事前の準備が非常に重要です。

3ヶ月間の準備ポイント:

- 賞与支給時期を確認する – 退職日を賞与支給日以降に設定することで、退職直後の収入を増やすことができます。

- 退職金制度の確認 – 勤続年数によっては退職金を受け取れる場合があります。

- 貯蓄プランを立てる – 生活費の見直しや固定費の削減を行い、3ヶ月の間に使う費用を最低限に抑えましょう。

会社都合退職

会社都合退職とは、会社の都合で退職を余儀なくされる場合を指します(例: 倒産、リストラ、勤務条件の著しい悪化、セクハラやパワハラ)。この場合、失業保険がすぐに支給され、退職後の生活を早期に支援してもらえます。

特定受給資格者とは:

会社都合退職に該当する場合、「特定受給資格者」として認定されます。この制度を利用することで、以下のようなメリットがあります:

- 失業保険の早期給付 – 通常の3ヶ月待機なしで1週間後から給付開始。

- 健康保険料や住民税の軽減 – 出費を抑え、生活の負担を軽減。

契約期間満了による退職

契約社員や派遣社員の契約期間が終了し、更新されない場合も退職に該当します。この場合、「会社都合退職」と同じ扱いになることが多く、特定受給資格者として認定される可能性があります。

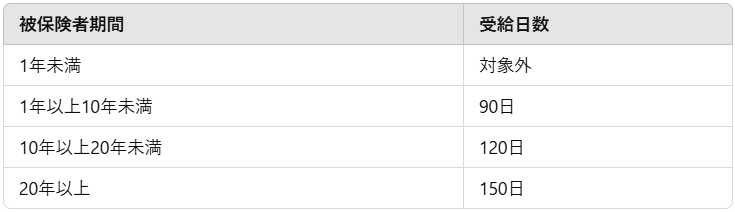

特定理由離職者

特定理由離職者は、法律上は自己都合退職の一種に分類されます。しかし、通常の自己都合退職とは異なり、やむを得ない理由で退職したと認定される場合に該当します。この認定を受けることで、失業保険の給付条件が大きく変わり、早期の支給や保険料軽減といったメリットがあります。

⭐ 特定理由離職者を活用しよう! ⭐

特定理由離職者になるためのポイント:

- 医師の診断書を取得する – 病気やケガ、メンタルヘルスの問題がある場合、医師の診断書が特定理由離職者認定における強力な武器となります。

- 心療内科や精神科を複数訪れる – 初診時に診断書をもらえない場合もありますが、諦めずに複数の心療内科を訪問しましょう。

診断書取得のテクニック:

医師に自分の状況を正直に伝え、「退職を検討している理由」や「仕事が健康に与える影響」を詳しく説明することが重要です。具体的な症状を話すことで、医師も的確な判断を下しやすくなります。

該当例:

- 配置転換や業務変更が原因で、勤務条件が悪化した場合。

- 契約更新がされなかった場合。

- 病気やケガにより勤務継続が困難になった場合。

- 妊娠や出産により、勤務継続が難しくなった場合。

体験談:

「私は長時間労働と過重な業務内容に疲れ果て、ついに退職を決意しました。しかし、自己都合退職では失業保険を受け取るまで3ヶ月も待たなければならず、その間の生活費に大きな不安を抱えていました。そんなとき、ハローワークで『特定理由離職者』という制度があることを知りました。 退職の原因が『業務負担の増加による体調の悪化』に該当する可能性があると説明を受け、私は会社と話し合い、ハローワークに提出するための資料を準備しました。結果として、特定理由離職者として認定され、1週間の待機期間後に失業保険を受け取ることができました。 この制度を活用できたおかげで、退職後すぐに生活費の心配をせずに新しいことに挑戦する余裕が生まれました。その間、プログラミング教室に通い、未経験からスキルを習得。結果として、IT業界への転職に成功し、前職では考えられなかったような働き方ができました。 特定理由離職者制度を知ったことで、単なる自己都合退職で終わらせず、退職後の不安を軽減できたことは、本当に大きな助けになりました。」

2. 退職前に確認すべき制度

2.1 傷病手当金について

傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなった場合、健康保険から給与の約2/3が最長1年6ヶ月支給される制度です。

具体例

「月収30万円なら、約20万円が支給されます。」

この金額は家賃や生活費を十分にカバーするため、退職後の不安を大きく軽減します。

傷病手当金と特定理由離職者

傷病手当金を受け取りながら特定理由離職者として退職することで、退職後も健康保険料や住民税が軽減されるメリットがあります。さらに、傷病手当金の支給終了後に失業保険を申請することで、生活を安定させながら転職活動を進められます。

2.2 傷病手当金受給者の制度活用術

⭐ 失業保険の延長申請を活用しよう! ⭐

失業保険の受給期間は原則として退職後1年間ですが、病気や育児などの理由で転職活動がすぐにできない場合は、受給期間の延長をハローワークで申請することが可能です。

延長期間について:

- 受給期間は、通常1年間(退職日の翌日から1年間)が基本ですが、延長申請が認められると最大で4年間まで延長可能です。

- この延長制度は、長期療養や育児のためにすぐに再就職が難しい方にとって大きな助けとなります。

注意点

1. 延長を申請しない場合、1年以内に給付を受け取る必要があります。

2. 延長申請は、原則として退職後30日以内に行う必要があります。

ポイント

傷病手当金を受け取る場合は、必ず失業保険の延長申請を忘れずに行いましょう。これにより、傷病手当金終了後の生活を安定させながら、柔軟に再就職の準備を進められます。

2.3 診断書の内容で将来が変わる

医師の診断書に記載される病名によって、傷病手当金や障害年金の申請が有利になる場合があります。

特に「うつ病」と記載された場合、適応障害よりも補助金や年金申請が有利になることがあります。

テクニック

- 医師に「うつ病」と記載するメリットについて相談する。

- 複数の病院を訪問して、親身に対応してくれる医師を探す。

3. 退職前に必要な手続き

3.1 診断書の取得方法

診療内科や精神科で診断書を取得するには、事前予約が必須です。地域によっては予約が数週間待ちになる場合もあるため、早めに動きましょう。

体験談

「ひどいパワハラを受け、電車に飛び込むことを考えるほど追い詰められた日、心療内科を初めて検索しました。

さすがに当日の予約は難しく、数十件と検索を続け、夜遅い時間になってようやく予約が取れたのを覚えています。親身になってくださる先生で涙が止まらなくなり、その場で診断書を書いてもらいました。」

テクニック

- 診断書を書いてくれる先生が見つかるまで何度も心療内科に足を運ぶこと。

- 寄り添ってくれる先生と出会うことで、その後の生活が大きく変わることを忘れない。

- 体調が悪い時でも診断書取得を優先する。

3.2 会社への報告と相談のポイント

退職や休職の意思を伝える際には、診断書を持参し、理由と要望を明確に伝えることが重要です。

4. 退職後の生活設計

4.1 新たな選択肢を作る

退職後は、新しい道を考える時間として活用することも可能です。私自身、休職中にたくさんの本を読みました。その中で企業アイデアが生まれ、傷病手当金を活用しながらビジネスをスタートしました。

体験談

「退職後、傷ついた心が逆に強みに変わりました。

数週間で薬の効果もあり、暇を持て余すようになり、読書や新しいことへの挑戦を始めました!職場での経験も活かし、今では自分のビジネスを軌道に乗せることができました。当時は絶望しかありませんでしたが、今ではあの経験に感謝しています。」

テクニック

- 傷病手当を受け取りながらビジネスや副業を始める。

※条件として、1日4時間未満の労働で生活できるほどの収入がないこと。 - 体調が良くなったら収入源を確保するための行動を起こす。

- 自分のスキルやアイデアを生かしたビジネスモデルを構築する。

選択肢として以下が考えられます:

- ① 会社に戻る

- ② 転職する

- ③ ビジネスや副業を始める

まとめ

退職は確かに大きな決断ですが、適切な準備と情報を基に進めることで、その後の生活が大きく変わります。この記事で紹介した「特定理由離職者の活用」や「傷病手当金の賢い使い方」、「失業保険の延長申請」を知ることで、不安を軽減し、新たなステップを踏み出す準備が整います。

「これを知っていれば…」と後悔する前に、まずは準備を始めましょう。このブログが、次の一歩を踏み出すためのヒントとなれば幸いです。

よくある質問(Q&Aセクション)

Q: 特定理由離職者は自己都合退職の扱いになるの?

A: はい、特定理由離職者は法律上、自己都合退職の一種に分類されます。ただし、通常の自己都合退職とは以下の点が異なります:

– 失業保険の給付が早い: 通常の自己都合退職では3ヶ月の待機期間が必要ですが、特定理由離職者の場合は1週間の待機後に給付が開始されます。

– 健康保険料や住民税の軽減: 特定理由離職者は軽減措置が適用される可能性があります。

Q: 病気やケガで退職した場合、自己都合退職になるの?

A: 基本的には自己都合退職扱いになりますが、以下の条件を満たすと特定理由離職者として認定される場合があります:

1. 医師の診断書を提出し、健康上の理由で雇用継続が困難であることを証明。

2. 会社が発行する「雇用継続困難通知書」をハローワークに提出。

特定理由離職者として認定されれば、失業保険の給付が早まり、他の制度も利用しやすくなります。

Q: 一度失業保険を受け取ったら、次に使えるのはいつ?

A: 再度失業保険を利用するには、以下の条件を満たす必要があります:

1. 被保険者期間が12ヶ月以上必要 – 再就職してから1年間(11日以上働いた月が12ヶ月以上)を積み上げる必要があります。

2. 前回の受給後、新たな期間を積み上げること – 前回の受給分はリセットされ、新たに加入した期間で再計算されます。

Q: 被保険者期間は今の会社だけ?

A: いいえ、被保険者期間は過去の勤務先も含めて通算されます。ただし、以下の条件を満たしている必要があります:

– 雇用保険に未加入の期間や退職後の空白期間がないこと。

– 再就職後に雇用保険を12ヶ月以上支払っていること。

Q: 延長申請をしても受給日数が増えるわけではない?

A: その通りです。延長申請は、既に決められている受給日数(例:90日、120日など)を最大4年間の間に受け取れるようにする制度です。給付日数自体が増えるわけではありません。

Q: 延長申請の期限を過ぎてしまった場合はどうなる?

A: 延長申請は原則として退職後30日以内に行う必要がありますが、長期療養などやむを得ない事情がある場合は、30日を過ぎても申請が受け付けられる場合があります。まずはハローワークに事情を相談してください。

Q: 傷病手当金を受け取っている期間中にアルバイトはできる?

A: 原則として、傷病手当金を受け取っている期間は働くことができません。ただし、リハビリ目的で短時間(1日2時間以内程度)の勤務が認められる場合もあります。必ず事前に健康保険組合に確認しましょう。

Q: 退職後すぐに働く予定がなくても、失業保険を申請できる?

A: 失業保険は「働く意思と能力があること」が前提です。働く意思がない場合は受給できませんが、受給期間の延長申請を行うことで、後から受給することも可能です。

Q: 傷病手当金と失業保険を同時に受け取れる?

A: 同時には受け取れません。傷病手当金を受給している期間は失業保険は受給できず、逆も同様です。ただし、傷病手当金の受給が終了した後であれば、失業保険を申請できます。

Q: 特定理由離職者として認定されるために重要なポイントは?

A: 以下がポイントです:

– 医師の診断書に明確な理由を記載してもらう。

– 退職理由を会社とも話し合い、ハローワークで正しく伝える。

この記事が、退職を考えている方にとって、安心して新たな一歩を踏み出すための参考になれば幸いです。

コメント